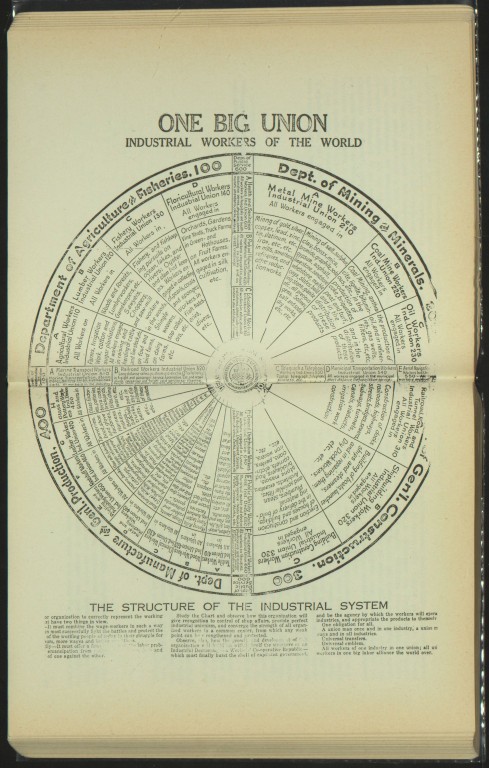

Album "One Big Union": immagini e documenti

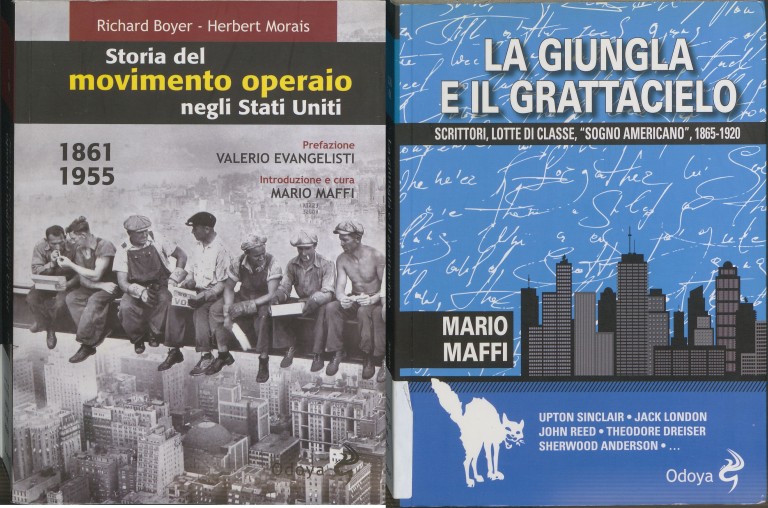

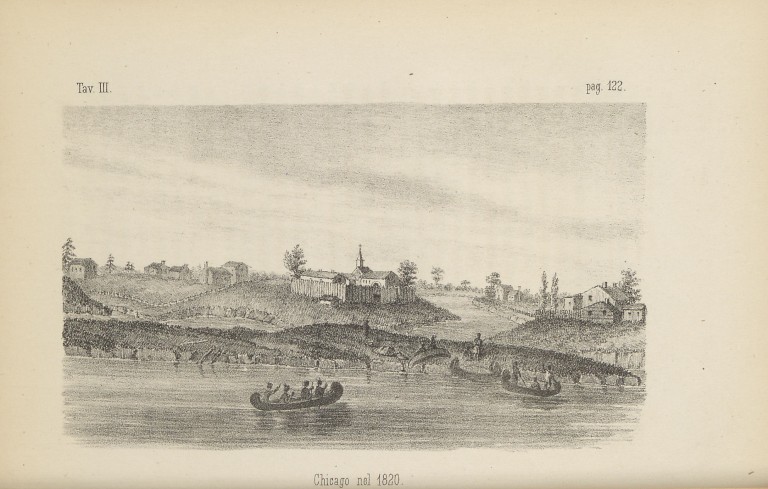

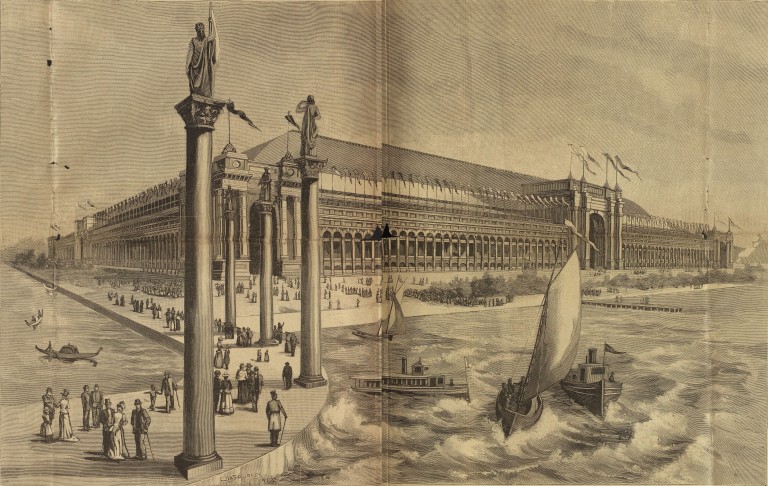

Diversamente dalla trilogia dei pirati e da Il Sole dell’Avvenire, la trilogia americana non ha una continuity definita dalla presenza ricorrente di alcuni personaggi. Quello che unisce i tre romanzi che la compongono - Antracite (2003), One Big Union (2011) e Noi saremo tutto (2004) - è la tematica principale, cioè la storia del movimento sindacale operaio negli Stati Uniti fra la metà dell’Ottocento e la metà del Novecento. I tre romanzi sono stati pubblicati in volume unico col titolo Trilogia americana (Milano, Mondadori, 2017).

La minore coesione di questa trilogia emerge anche dal fatto che, essendo protagonista di Antracite lo stregone-pistolero Pantera, questo romanzo rientra anche nel Ciclo del Metallo, insieme a Metallo urlante (1998) - una raccolta di quattro racconti, il secondo dei quali si intitola appunto Pantera - e al romanzo Black Flag (2002), in cui ugualmente compare questo personaggio.

Anche per questo motivo questa gallery, rispetto a quelle precedenti, si concentra in maniera quasi esclusiva su un solo romanzo della trilogia, One Big Union, che è stato pubblicato dopo gli altri due ma la cui trama copre il periodo centrale del secolo sopra indicato, dal 1877 - anno in cui si svolge il prologo - al 1919, quando il protagonista Robert “Bob” Coates esce di scena.

I riferimenti al testo verranno fatti per quanto possibile indicandone i capitoli, in modo che possano essere facilmente reperibili sulle diverse edizioni pubblicate. Citazioni di frasi per le quali si renda necessaria l’indicazione del numero di pagina fanno riferimento al volume che contiene l’intera trilogia, precedentemente citato.

![immagine di Sigismondo Riceschi, Proposta [...] per la fondazione di una nuova città manifatturiera [...] col nome di Vittoria (1871)](https://assets.culturabologna.it/edb2bf79-fa95-40c8-bdbc-ed133df01c41-proposta-per-la-fondazione-di-una-nuova-citta-manifatturiera-col-nome-di-vittoria-1871.jpg/658e92357ddaf83a37526e47323880e7e339b4c0.jpg)