Album "La stagione del pipistrello": immagini e documenti

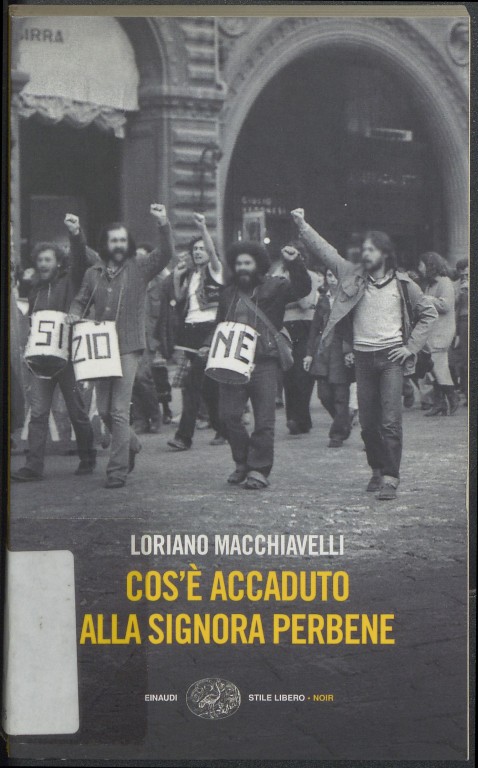

La terza gallery del progetto Ombre sotto i portici è dedicata a La stagione del pipistrello, al momento l’ultimo romanzo uscito con protagonista Sarti Antonio, pubblicato nel 2022 dall’editore Mondadori.

L’indicazione delle pagine del romanzo citate si riferisce a questa edizione.

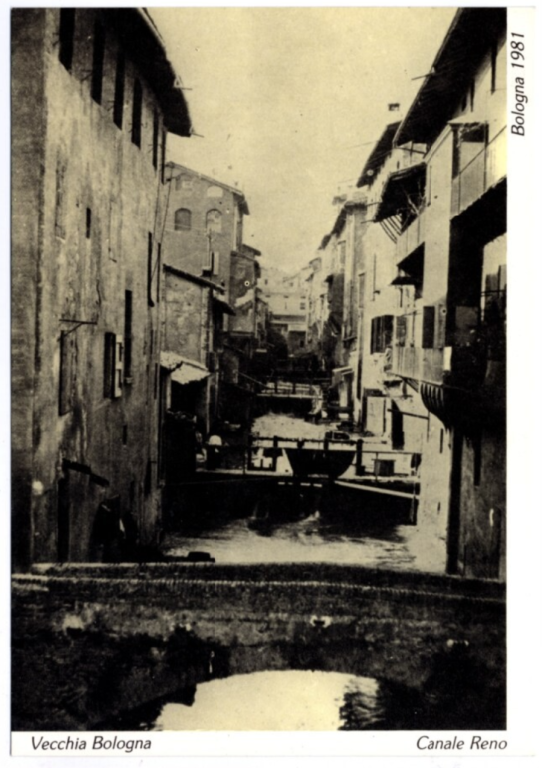

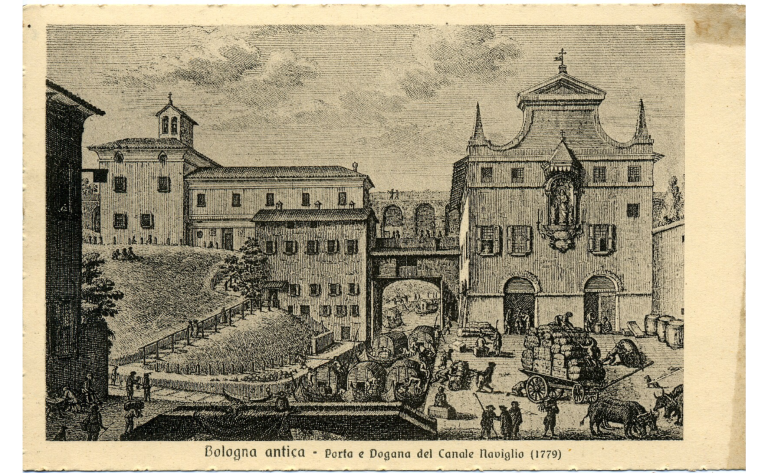

La stagione del pipistrello può essere classificato all’interno del genere distopico: dal punto di vista temporale è collocato in un anno imprecisato del futuro prossimo e senza dubbio il mondo raccontato nelle sue pagine è tutt’altro che migliorato rispetto al presente. Il passaggio di una pandemia - “la stagione del pipistrello” è proprio il modo in cui viene identificato nel romanzo il periodo funestato dall’emergenza sanitaria - ha lasciato conseguenze anche peggiori di quelle che stiamo vivendo nella realtà del nostro presente. Macchiavelli in moltissimi suoi romanzi ha lamentato che «Bologna non è più quella di una volta». In questo romanzo l’affermazione va presa alla lettera: la Bologna raccontata è veramente qualcosa che ancora non possiamo conoscere, ma che potrebbe essere il nostro futuro.

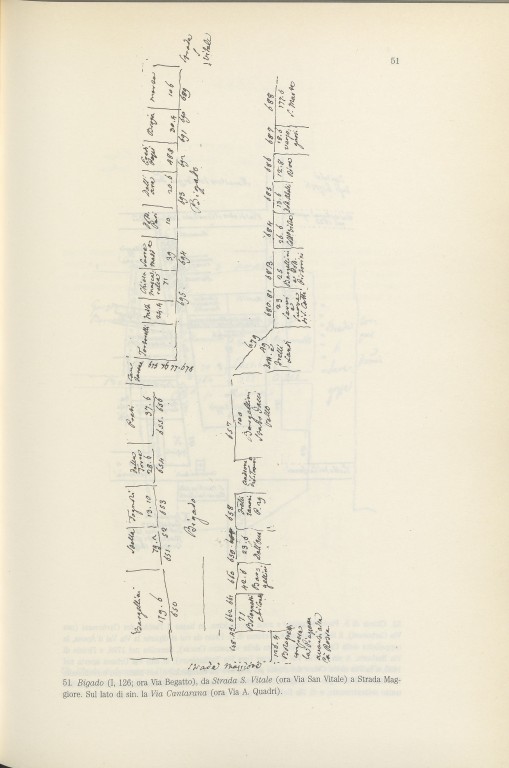

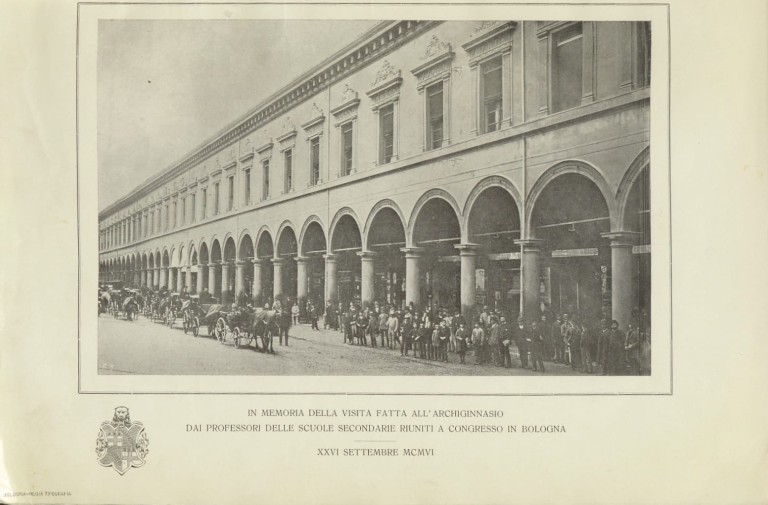

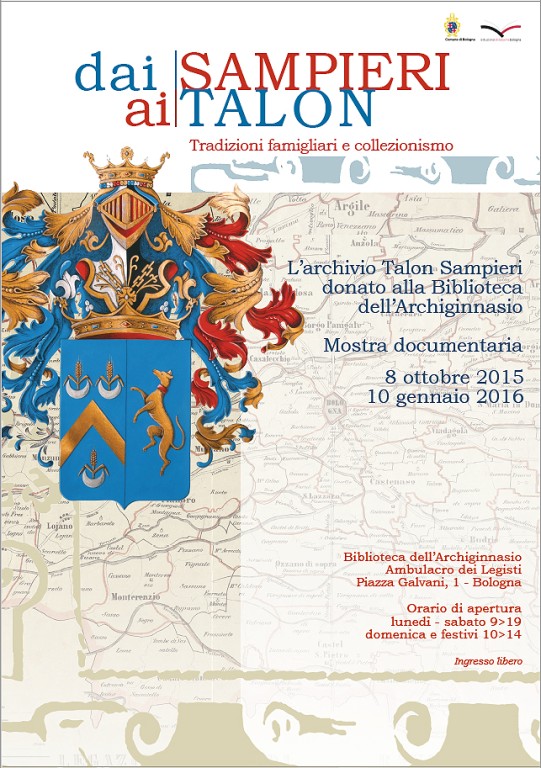

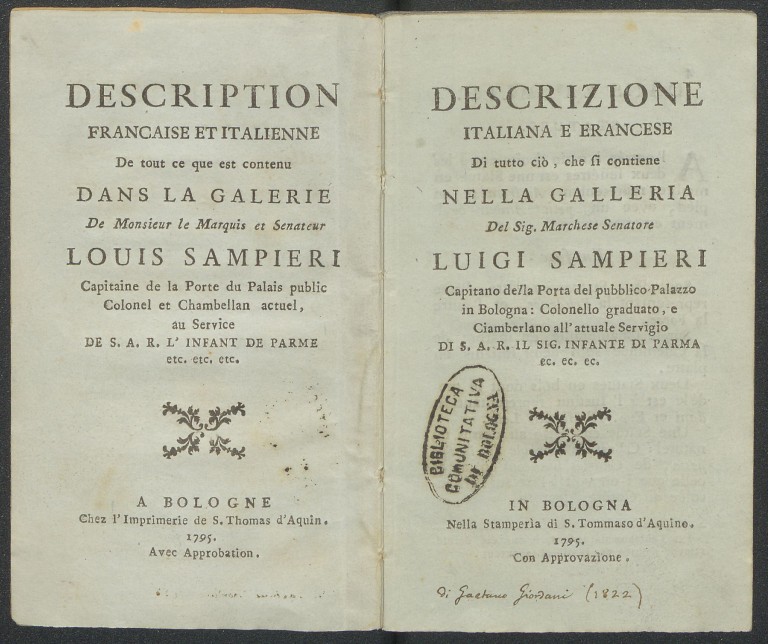

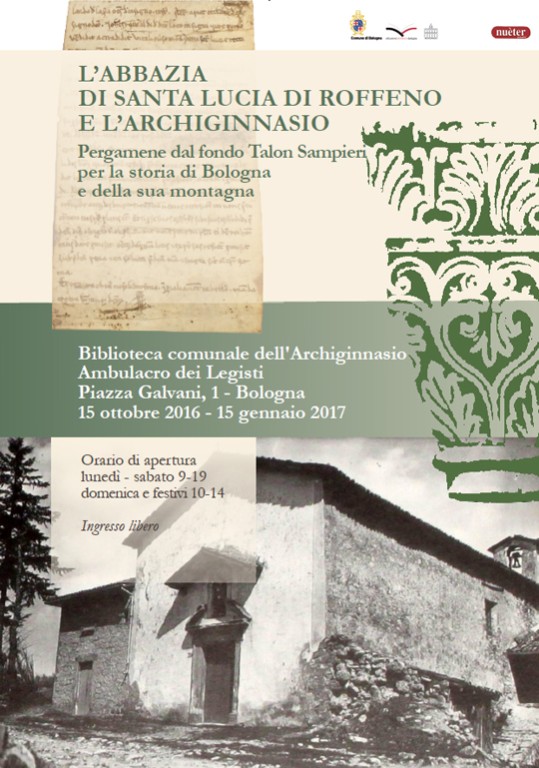

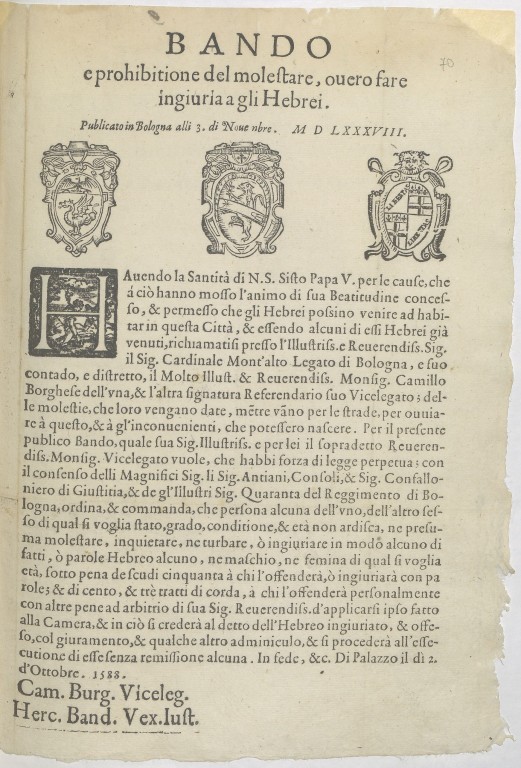

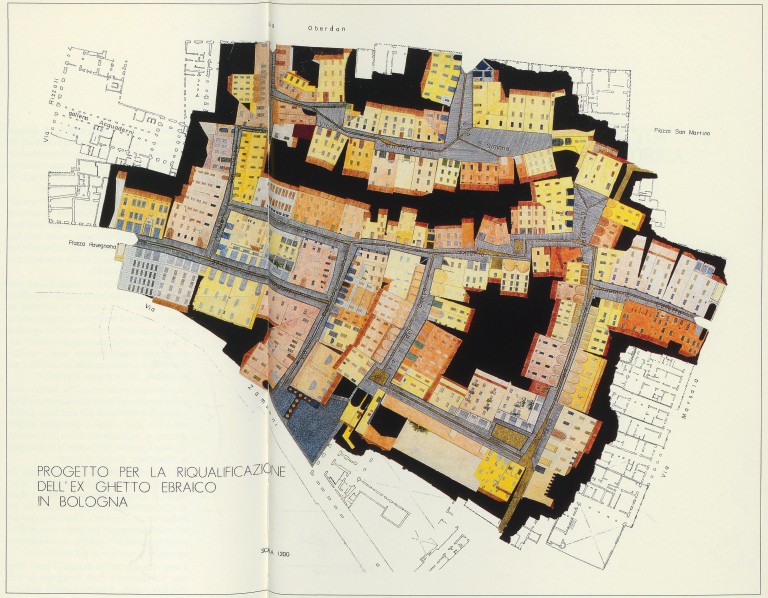

I documenti presentati sono quasi interamente conservati e consultabili presso la Biblioteca dell’Archiginnasio di Bologna. Salvo dove diversamente specificato, la collocazione indicata è quindi relativa a questa biblioteca.

Come sempre ricordiamo che per rimanere aggiornati sull’attività di Macchiavelli e ricostruire la sua lunga carriera di romanziere si può consultare il sito a lui dedicato.