Album “Gli anni del coltello”: immagini e documenti

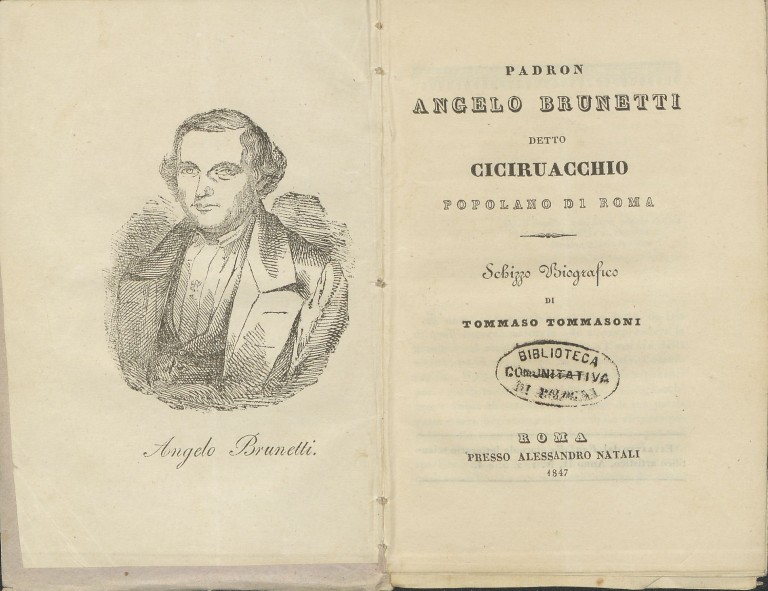

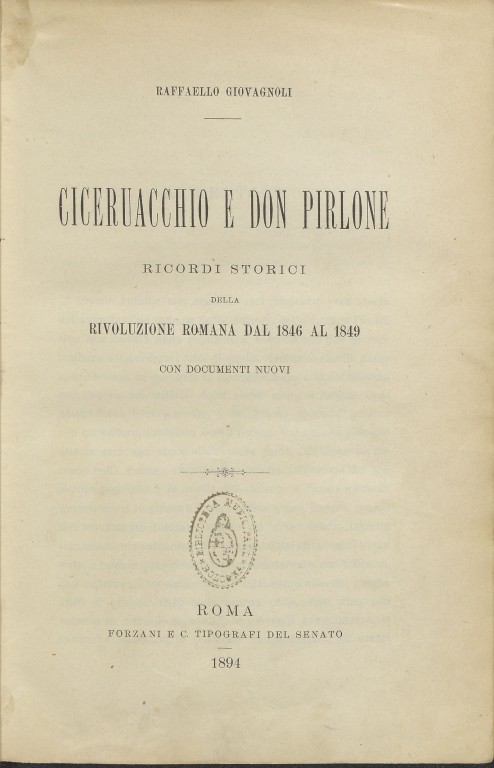

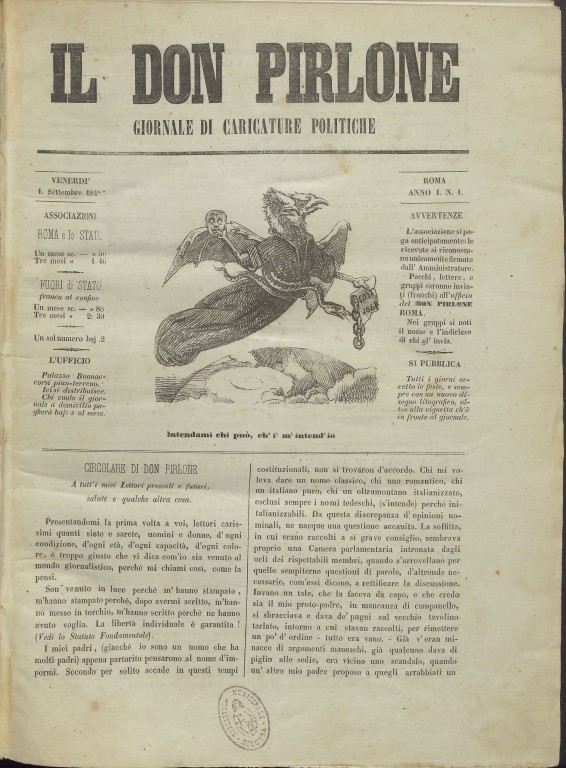

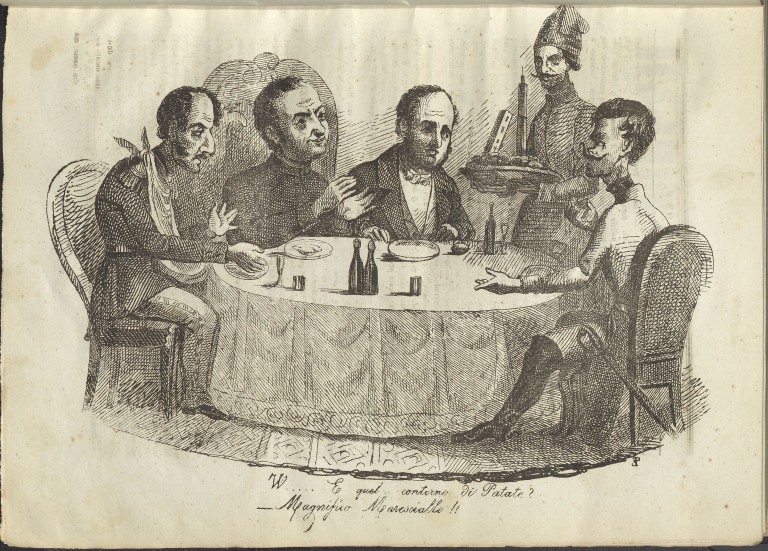

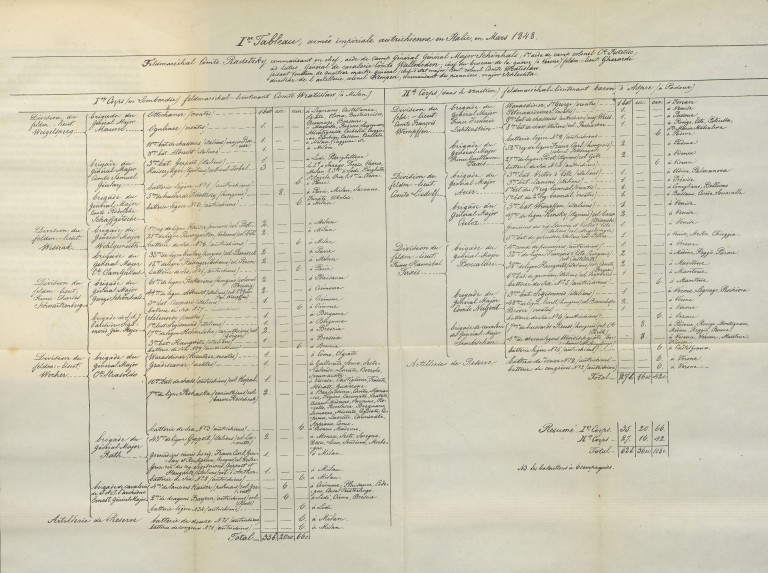

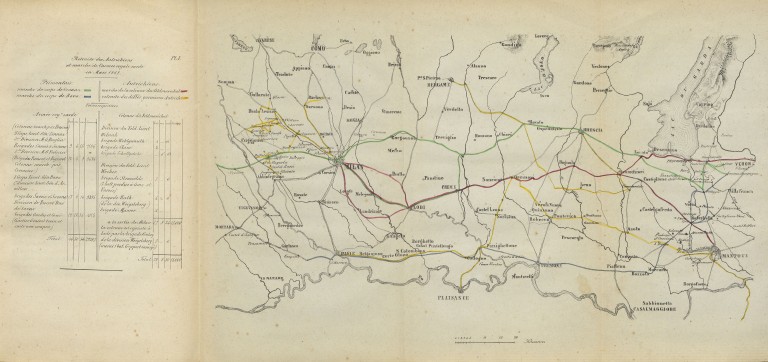

Il sesto incontro del Gruppo di Lettura è dedicato all’ultimo romanzo pubblicato da Evangelisti prima della morte, Gli anni del coltello (Mondadori, 2021). Quest’opera è la continuazione di 1849. I guerrieri della libertà, uscito due anni prima sempre per Mondadori, i cui eventi si concentravano nel biennio 1848-1849 e raccontavano l’esperimento rivoluzionario della Repubblica romana. Gli anni del coltello copre invece il periodo successivo al fallimento di quell’esperienza, fino circa alla metà degli anni Cinquanta del XIX secolo. La spiegazione del titolo si trova nelle prime pagine del romanzo:

«“Secondo me cominciano gli anni del coltello”.

“Cosa vuoi dire?”

Gabariol non rispose. Il suo pensiero inespresso era che, dopo una sconfitta e nell’impossibilità di riprendere una guerra aperta, fosse il momento di punire il nemico in maniera silenziosa ma sistematica. Di spaventarlo con un’armata segreta che, a furia di esecuzioni individuali, spargesse il terrore nel campo avverso, lo costringesse alla confusione e desse coraggio ai resistenti. Fino al momento della riscossa decisiva, che nessun esercito, decimato nei quadri civili e militari, pieno di paura, avrebbe saputo fronteggiare» (p. 18-19).

Protagonisti dei due romanzi citati sono il ravennate Folco Verardi e il forlivese Giovanni Marioni detto Gabariol, che poi per ragioni di sicurezza assumerà il nome di Goffredo Zambelli. I due sono i padri rispettivamente di Attilio Verardi e Giovanni Zambelli, due dei personaggi da cui prendeva le mosse la trilogia Il Sole dell’Avvenire. I due romanzi del 2019 e del 2021 costituiscono quindi il prequel di questa trilogia. Si va quindi a comporre un grande affresco - a cui forse manca il tassello di un sesto romanzo mai scritto a causa della morte di Evangelisti - che racconta un secolo di storia italiana con gli occhi di chi il potere non lo detiene, anzi spesso lo subisce e lo combatte in nome di idee rivoluzionarie e egualitarie.

Evangelisti si era già confrontato con il tema risorgimentale nel racconto lungo La controinsurrezione, uscito nel 2008 in un volume dal titolo Controinsurrezioni che conteneva anche un racconto di Antonio Moresco. In occasione della pubblicazione di 1849. I guerrieri della libertà era uscita anche una nuova edizione riveduta del testo di Evangelisti, con il titolo leggermente modificato Controinsurrezione.

Di Gli anni del coltello è uscita al momento la sola edizione citata in precedenza, a cui fanno quindi riferimento le citazioni di pagine specifiche. Le citazioni tratte da 1849. I guerrieri della libertà rimandano all’edizione Mondadori del 2019 (il romanzo è stato ripubblicato dallo stesso editore due anni dopo).